なめしと漆塗りの技法を融合させた匠─『姫路黒桟革ストラップ』を生み出した坂本商店

25-03-06

革の産地で生まれた坂本商店

革の産地として知られる姫路。なめしや染色など、製革工程にかかせない良質な水源を提供してきた“播磨五川”のひとつである市川周辺には、数多くの皮革関連メーカーが集まっている。Knotの新たなMUSUBUパートナーとなった坂本商店も、市川からほど近い場所に拠点を構えている。

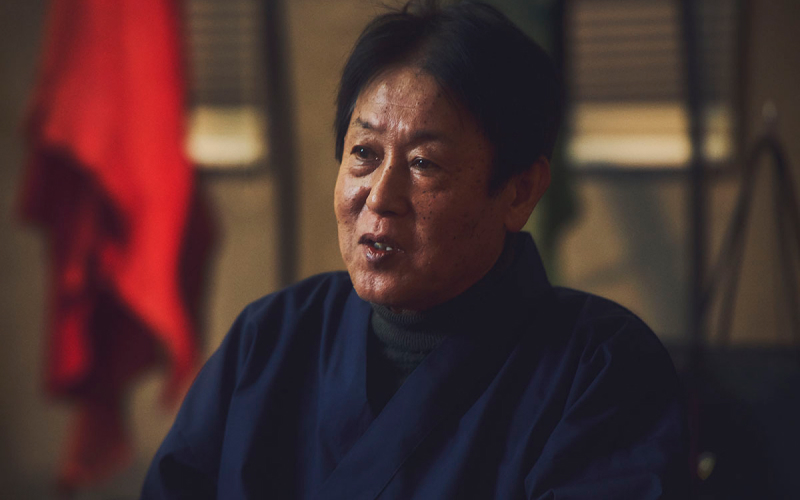

取材陣を出迎えてくれたのは、坂本商店の三代目にあたる坂本弘さんと、四代目の坂本悠さん。仕上げの作業場と乾燥・保管させるための室(むろ)、そしてショールームを一体化した社屋に通された。

「坂本商店の創業は1923年で、私は三代目を名乗っているのですが、皮革産業にはもっと古くから関わっているんです。この土地と革の歴史は古いですから。坂本商店の先代は妻の父で、外からやってきた私が家督を継いだのですが、私の実家もこの地でなめしに携わっていました。ずっと、革とともにあるんですよ」

武士の甲冑にも使われていた「革の黒ダイヤ」黒桟革

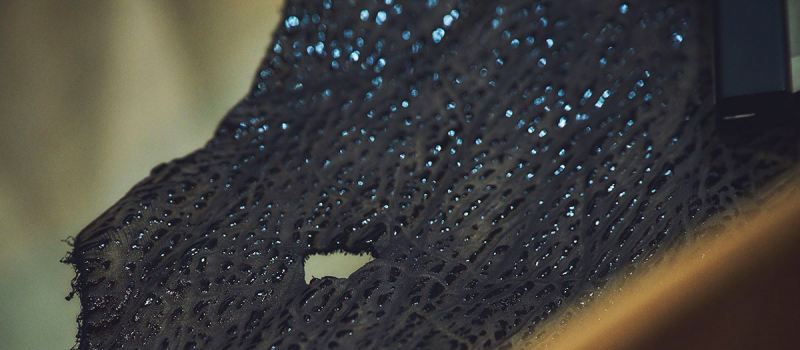

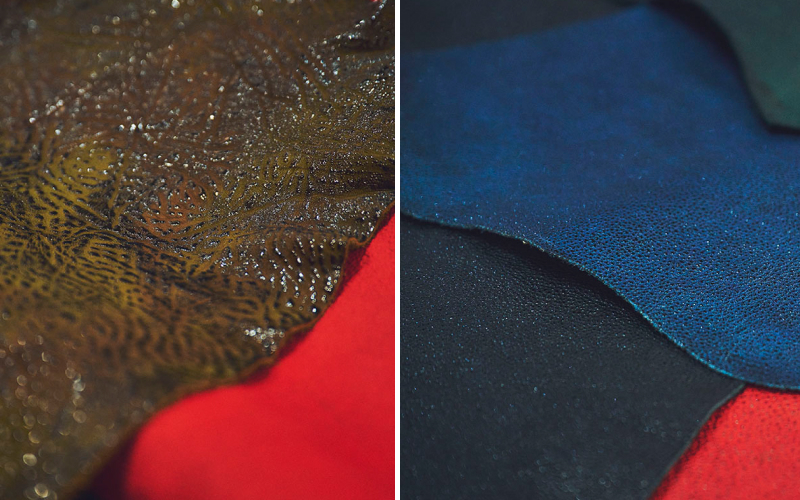

黒桟革は、革の表面に漆を施した素材だ。吟面に現れたシボの凸部に生漆を何層も塗り重ね、格別な光沢を生み出している。大小の粒がキラキラと輝く様子から「革の黒ダイヤ」とも呼ばれている。

「漆といえば木や紙の食器を土台にした漆器で有名ですが、牛や鹿の皮を使った『漆皮』も奈良時代から盛んだったんです。表面が堅くなるため、戦国時代には武具や甲冑の部材として使われていました。太平の世になってからは装飾性が評価され、参勤交代の際に御殿様の刀を包む袋や美術的価値の高い甲冑などに用いられるようになったようです。現代もそうした流れを汲み、日本の国技といえる剣道に使われています。特に高級な防具の素材に採用され、錬士や教士、範士と呼ばれる剣道の先生方の演武で見られますよ」

歴史的に由緒ある素材であるものの、用途が限定的であることや非常に高度な技術を要することから職人は減少の一途をたどっており、現存するのは「当社を含め3社だけではないか」と弘さんは打ち明ける。

時勢の変化を受けても、弘さんは職人の誇りをかけて品質を追求。坂本商店だけでしか生産できない「姫路黒桟」は、オリジナリティーにあふれた希少素材として世界で認知されるに至っている。

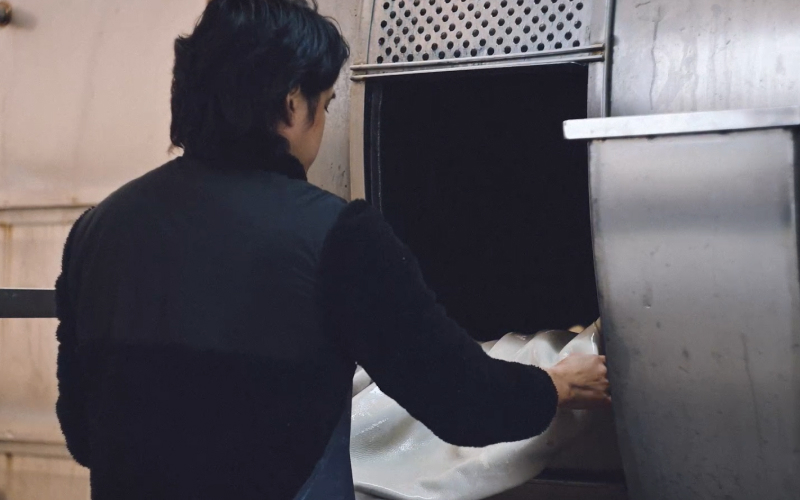

なめしと漆塗りに精通しなければ姫路黒桟革は生まれない

坂本商店が最高品質の姫路黒桟革を生み出せた理由の一つは、皮のなめしから仕上げまで一気通貫した生産設備を備えていることにある。家族経営の小規模企業ながら、自前のタンナー工場を保有。タイコと呼ばれる回転装置は4台あり、洗いやなめし、染色で用いられている。

「ただ他から革を買って、そこに漆を塗ればいいというわけではありません。漆との相性もあるから、理想通りに仕上げるにはなめしや染色の作業からきめ細かく注意しておかなければならないんです。それが初代から受け継いできた考えです。必要最低限の、小さな工場ですけどね」

加えて革のなめしと漆塗りという高度な技能を必要とする2つの領域を熟知し、それらを掛け合わせる技と経験を持ち合わせていることも大きい。

「漆を塗るにしても簡単ではありませんし、動物性タンパク質である革を使う点も漆器とは異なります。革のなめしと漆塗り、それぞれで使用する素材の特性や技術を知り尽くした者だけに、理想の姫路黒桟革を生み出せると私は思っているんです」

姫路黒桟革が完成するまでに要する時間は、約3カ月。月産は20枚程度だといい、手間暇のかかる素材であることがよくわかる。

継承者に口伝される技術で革をもう一度輝かせる

まじまじと眺めてみれば、姫路黒桟革のすごさが見て取れる。大小さまざまなシボの形に合わせるようにして立体的な漆が乗り、奥深い艶を放っている。革と漆で調和した色合いも魅力的だ。

「滑らかな面に塗ることの多い漆器と違い、革にはシボの凹凸があり、これによって生まれる陰と陽の世界が姫路黒桟革の特徴です。漆が塗られたところは光沢が、そうでないところはマットにと、質感も異なりますしね。日本は長らく太陰暦を使用し、月を愛でてきたように、陰の世界にも深い情感を抱いてきた文化があります。そうしたところも、姫路黒桟革が心の琴線に触れる理由ではないかと思います」

姫路黒桟革の具体的な製法は継承者にのみ口伝される秘中の秘であり、公開はされていない。取材陣は作業の一端を拝見させてもらったものの、素人目に職人技の極意をうかがい知ることは難しかった。それでも、手間を惜しまず作業にあたっていることは伝わってきた。

「使用する革は品質の確かな国産和牛に限定しています。外国産よりも固くて扱いづらいものの、その分仕上がったときの風合いに優れているんです。漆は、人工漆は使わず、天然の本漆だけ。空気中の湿気を吸って硬化し、ツヤが出るのですが、その日の気温や湿度によっても硬化具合や色合いが変わってくるため、常に勘を働かせながらの作業になります。室内での乾燥も見極めが重要になる。どこかひとつの要素でもうまくいかないと、理想の仕上がりが生まれないんです。でも、革って動物の命をいただいた素材じゃないですか。精力を込めて作業して、一枚一枚異なる表情もしっかり受け止めて、もう一度輝かせてあげたいなって思うんです」

海外で名声を経た後に国内でも人気を獲得

姫路黒桟革が生まれたのは、弘さんの技術力に加え、クリエイティビティーによるところも大きい。

「大きな会社にするつもりはありませんが、私たちが作る革のよさをもっと多くに人に知ってもらいたくて、2010年代から海外進出を始めたんです」

それまで黒や朱色だけだった黒桟革に新たなカラーバリエーションを開発。芸術性を高めた姫路黒桟革はフランスやイタリア、香港における素材業界やファッション業界で高い評価を受けることに。アジア最大規模の皮革産業国際展『香港APLF展示会 ベストニューレザー大賞』(2014年)、世界最高峰の素材見本市『Premiere Vision Paris PVアワード レザー部門 ハンドル賞』(2016年)など、権威ある数多くの賞を受賞した。世界最大クラスを誇る某ハイブランドのレザーサプライヤーとしても名を連ねている。

海外で得た名声を背景に、国内でも高級素材として知られる存在に。皇族が使用されるバッグや靴、横綱白鳳が履いた草履などにも採用されたという。

ストラップとなってより多くの人に魅力を伝えたい

リストウェアを通して日本と世界を結ぶMUSUBUプロジェクトとして、Knotは坂本商店の姫路黒桟をストラップとして製品化した。なめしや漆塗りで汚れてしまう仕事ゆえ、時計をつける習慣はないと話す弘さんだが、今回の製品化は待ち望んでいた取り組みだったと喜んでくれた。

「弊社の素材を使っていただき、新しい製品を作り出してもらったことにうれしくて感動しています。時計のストラップという身近な製品になって、姫路黒桟革をより多くの方に知ってもらえる機会になりますし、モノヅクリに寄せる私たちの想いを伝えられればこれ以上の喜びはありません」

姫路黒桟革は『不易流行』で進化していく

姫路黒桟革を生み出した弘さんは、自身にとっての集大成だと語る最高級仕様も完成させ、第一線を息子の悠さんに譲る意向を固めつつある。

「悠には技術のすべてを継承させました。色々と新しい取り組みにも挑んでいるようで、伝統産業として守るところは守りつつ、新しいイノベーションもどんどん起こしていってもらいたいです。『不易流行』というんですかね。生きた時代が違えば、インスパイアされる文化も違ってきますから。私も、すぐに引退するということはありません。これからはもっと遊び心を持って黒桟革を作ってみたいですし、原点である剣道用の素材作りに再び手掛けたいですね。せっかく現代まで紡がれてきた武士の世界ですから、少しでも貢献できればと思っています」

そんな坂本商店の想いが詰まったKnotの『姫路黒桟革ストラップ』。伝統と現代のスタイルが交わる現在地を味わってみてほしい。

Maker’s Watch Knot MUSUBUパートナー 坂本商店

こちらの記事に掲載されている価格は、2022年8月現在の情報です。

最新情報は Maker's Watch Knot 公式サイト をご覧ください。